今回は、僕が愛してやまない高配当株について解説していきます。

まず高配当株とは、どのような銘柄を指すのでしょうか。

高配当株とは、明確な定義はありませんが、配当利回りが市場の平均などと比べて高い銘柄のことを言います。

配当利回り(%)は、年間配当金 ÷ 株価 × 100 で計算できます。

この配当利回りですが、市場平均ではだいたい1~3%程度なので、3%以上になってくると、高配当株と言えます。

高配当株の魅力は、なんといっても安定したインカムゲインでしょう。

株を安い時に買って高い時に売るキャピタルゲイン(譲渡益)は、安定して狙えるものではありません。一方で配当金は、中間・期末配当金が毎年受け取れますので、安定した収入を得ることができます。

また、配当金は企業の決算資料などで中間・期末配当金の予定額を公表してくれますし、過去の1株配当金推移額からある程度の予想ができます。配当金をもらい続けられるので、たとえ株価がさがって含み損が出ても、心理的に株を長期保有しやすくなります。

配当金は日々のお小遣いとして使ってもいいですし、受け取った配当金を再投資することで、時間が経過するごとに資産を大きく増やすことができます。

さらに、正しい銘柄選びをしていれば、企業が配当金を増額(増配)してくれる可能性だってあります。増配すれば、当然年間にもらえる配当金の金額は増えますし、増配すると株価も基本上がるので、値上がり益も狙えちゃいます。

このように、高配当株は魅力たっぷりなのです。

安定的なキャッシュフローを築くために、高配当株投資はとても有効な手段ですが、当然注意点もあります。

まず配当利回りが高いということは、年間配当金が高い、もしくは株価が安い、という意味になります。

年間配当金が高いということは、株主還元を重視しているということですが、その分自社への投資が少なくなります。この傾向は成熟企業、言い換えると成長性に乏しい企業に多いです。そのため、株価が下がりやすく、結果含み損になってしまい、トータルで損をしてしまうことがあります。

さらに怖いのが、年間配当金が減少する減配リスクです。減配すると、もらえる配当金が少なくなるうえに、株価がほぼ確実に下がるので、トータル大損になってしまいます。なので、たとえ今配当利回りが高く高配当株になっていても、将来減配する可能性がある銘柄は絶対に避けなければなりません。

大切なのは、今高配当な銘柄を探す、というよりは、今後も安定して配当金を維持・増配してくれる銘柄を探すことが重要になってきます。

上記の通り、高配当株は銘柄選びが重要であることがわかったかと思います。

ではどのようにして銘柄を選んでいけばいいのか。参考までに、僕が実践している方法をお伝えします。参考になれば幸いです。

まず、楽天証券のスーパースクリーナーという機能を使って、高配当株一覧表を作成します。スーパースクリーナーは、PERや配当利回りなどの条件を設定すると、条件に当てはまる銘柄を自動で出してくれる、大変便利なツールです。これを使用することで、銘柄調査の時間を大幅に短縮できます。

なお、この機能は楽天証券の口座を開設し、ログインしないと使用できません。口座を開くこと自体は無料でできるので、この機会にぜひ口座を開いてみてください。

※SBI証券にも同様の機能がありますので、楽天証券を開きたくない方はこちらを参照してください。

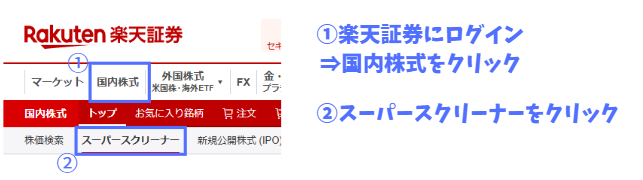

楽天証券にログインしたら、以下の操作をします。

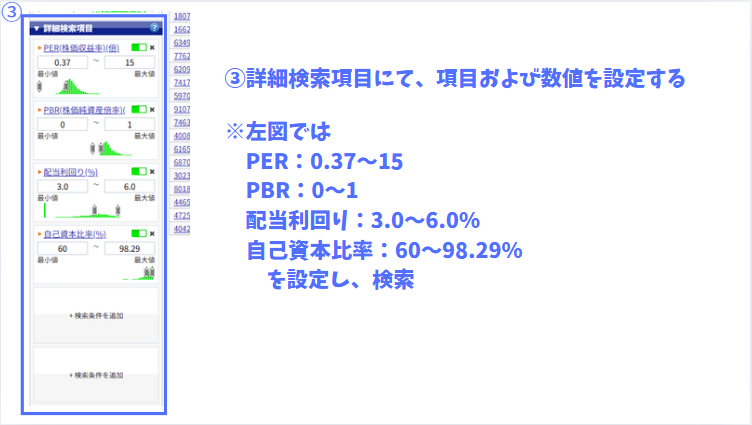

続いて、ページの左下のほうに行くと、下記の通り詳細検索項目という欄があります。ここでは、自分の好みに合わせて検索条件を設定できます。今回は、下記の通り項目を設定し、検索してみました。

ちなみにPERやPBRを上記の通り設定したのは、この段階で割安な銘柄に絞り込みたいからです。

また、配当利回りを6%以下に設定したのは、6%以上となってくると一時的に配当利回りが高いだけの罠銘柄が増えてくる印象があるからです。

自己資本比率は、会社の総資産のうち、どれくらいが借金ではなく株主資本で賄われているかを表す指標で、高いほど安全=倒産しにくいと言われています。60%程度より大きくなると財務健全な印象を受けますので、この数値で設定しました。

※銀行や保険など、一部の業種では自己資本比率が10%程度でも普通なことがあります。この条件設定だと、これらの業種は省かれてしまいますので、この業種も調査したい場合は条件から外す必要があります。

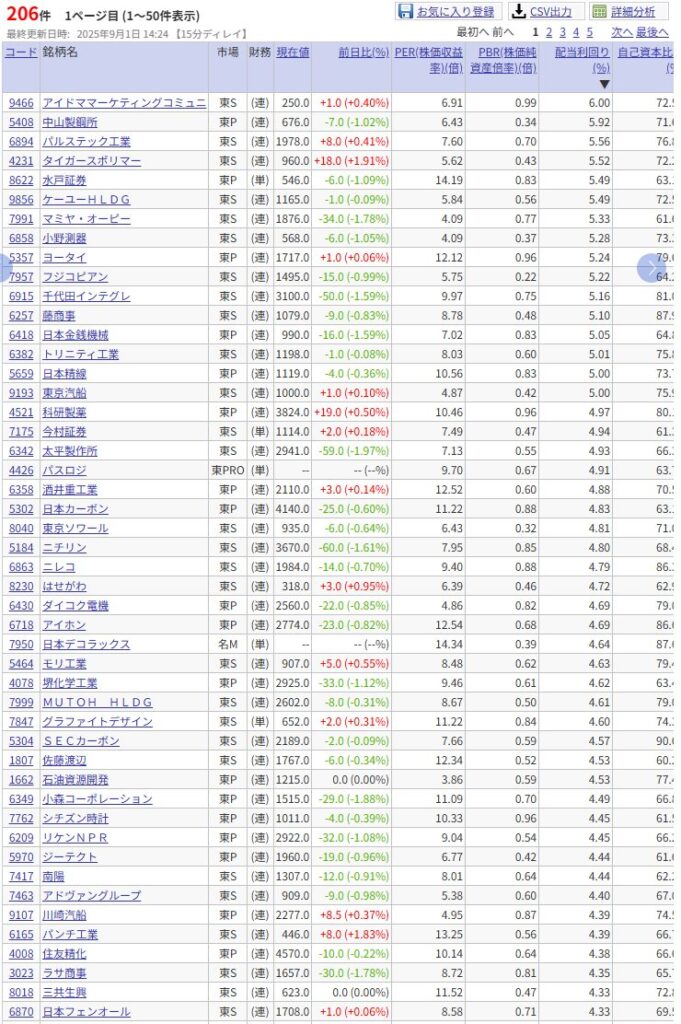

条件を設定すると、以下の一覧表が表示されました。CSV出力をして保存しておくと便利ですよ。

やっとこれで、高配当株リストを入手できました。続いて、各銘柄の詳細について調査していきます。

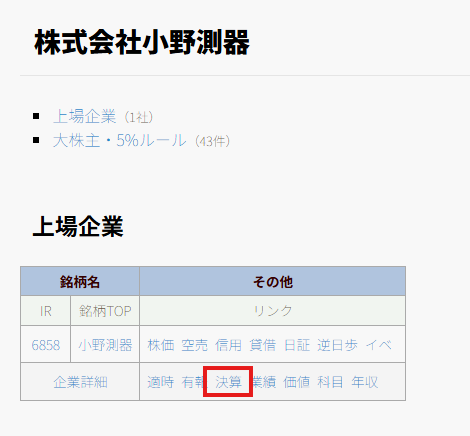

調査に使用するのは、IR BANKというサイトです。こちらのサイトで個々の銘柄の過去の業績をチェックし、罠銘柄を回避していきます。

サイトに飛ぶと、左上に検索ボックスがあるので、銘柄コードを入力します。

検索ボタンをクリックすると、以下のページが出てくるので、「決算」をクリックします。

すると、その会社の過去の業績が一目でわかるページにたどり着きます。ここで過去の業績を見て、この銘柄は購入するに値するか、吟味していきます。

僕がまず見るのが、一株配当の推移。まずここを見て、配当金が安定していなければ、購入はしません。まず調査した「小野測器」という会社は、下記の通り減配を繰り返し行っているので、僕だったら買いません。

一方、アイホンという会社の一株配当を見てみましょう。

こちらの会社は配当金が安定していますね。2023年に一度減配してしまっていますが、基本安定して配当金を出してくれています。

続いてみるのが、一株配当の横にある「配当性向」。

配当性向(%)は、配当金 ÷ 当期純利益 × 100 で求められます。これの意味するところは、会社が配当金を出すのに無理をしていないかどうか、です。配当性向が20%なら、80%は自社の投資に使用できますが、配当性向80%なら、稼いだ利益のほとんどが株主還元に使われ、自社に投資できておらず苦しい経営になっていると考えられます。

だいたい30~50%が理想的かと思います。上記のアイホンは、2025年3月期の配当性向が58.8%となっており、個人的には少し高いかなという印象です。

一株配当、配当性向をクリアしたら、過去の業績を見てみます。下はアイホンの会社業績です。

売り上げが順調に伸びており、年によって上下していますがEPS(1株当たり当期純利益)も伸びています。営業利益率はここ数年は6~8%となっており、標準とされる5%を上回っているのでそこそこでしょう。もっと調べるなら、同業他社と数値を比較するのがいいと思います。

最後にキャッシュフローについて見てみます。引き続き、アイホンのデータです。

僕がよく見るのが「現金等」です。こちらの数値が安定もしくは伸びていれば、健全と考えています。上記の通り、アイホンは2023年3月期で少し落ちましたが、それを除くと基本順調に現金等が増えていっています。

以上がIR BANKを使った調査方法になります。今回調査した「小野測器」は減配の可能性があるので購入しない、「アイホン」は過去の業績的には問題なさそうなので、あとはホームページなどを見て、最終判断をしていきたいと思っています。

過去のデータがそのまま未来に反映されるかというと、そういうわけではないので、過去の業績がよかったからと言ってすぐ購入したりせず、最新の決算短信を見たり、事業展開がどうなっていくのかなど、自分でいろいろ調べてみてください。

以上、高配当の魅力から、その銘柄の選び方まで解説しました。

高配当だからと言って安易に飛びつかず、過去の業績をじっくり調べ、また今後の動向にも注目して、自分で納得のいく銘柄を探せたら、長期保有のモチベーションにもなりますよ。

皆さんもいろんな条件でスクリーニングし、高配当銘柄を探してみてくださいね。

※投資は自己責任でお願いします。